はじめに

今回は理性感性論のお話をしようと思います。

この理性感性論、私が勝手に作りました。言ったもん勝ちです。

どんな理論か?というのをざっくり説明すると、理性と感性の関係を考えるものです。

この関係を深く理解することにより、社会のあらゆる出来事への見方が変わる…。

つまり、視点の提供です。

理性と感性の関係について論じたものについて軽く検索してみましたが、スピリチュアル寄りのものばかりヒットしました。

スピリチュアル系抜きでも、理性と感性の関係について私が納得出来る見解を述べた記述を見つける事は出来ませんでした。

私が言いたいのは、もっと構造的かつ実用的な枠組みについての視点です。

あまりご託を並べても仕方ないので、まず一つハッキリと言います。

現代社会は圧倒的理性優位です。

極端な数字至上主義であり、感性の存在はほとんど考慮されていません。

会社で”素の自分”を出せる人はどのくらいいるでしょうか?

職場では仕事の顔、プライベートでようやくリラックス出来るみたいな人が大半なのではないでしょうか。

なぜなら職場は理性の居場所であり、感性の入る余地などほぼないパターンがほとんどだからです。

つまり多くの人は感性を押し殺して毎日働いている事になります。

どんどん本来の自分からかけ離れていく。その乖離が徐々に心を蝕んでいく。

これが現代のうつ病をはじめとした精神的な病の大きな要因の一つなのではないか?生きづらさに通じているのではないか?と私は考えています。

理性と感性のバランスを探る事は、ただの思考の遊びではなく現代を生きる私達にとって必要不可欠なものと言えるのではないでしょうか。

理性感性論の意義について軽く述べました。

それではまず理性と感性の定義について、詳しく見ていきましょう。

「理性」とは何か

理性を辞書で引くと、「物事の道理を考える能力。道理に従って判断したり行動したりする能力」との事です。

理性的な人というと、ルールをよく守る人、正しい人…つまりは、優等生のような人が思い浮かぶと思います。

スーツもよく似合いそうですね。

理性を段階的に表現すると、

- ルールが守れる

- マナーやモラルが守れる

- ルール、マナー、モラルがどのような理由で必要とされているのか考えられる

の3つに表せられるのではないでしょうか。

「感性」とは何か

感性を辞書で引くと、「印象を受け入れる能力。感受性。また、感覚に伴う感情・衝動や欲望」とあります。

理性とは全く逆で、感情に直結する部分といえます。

感性が強いというと、情緒豊かなイメージですね。

スーツは似合わなそうです。

感性を段階的に表現すると、

- 無邪気な感情、楽しさ、面白さを感じる【わーい、楽しい!】

- やさしさや思いやり【あの人困ってる、助けてあげよう】

- より深い共感【あの人と私の過去を重ね合わせてしまい、涙が出た】

- 存在そのものへの問いかけ、悟り【私は何のために生まれ、どう生きるのか】

となるかと思います。理性と比べるとやや抽象的ですね。

理性感性論とは何か

ここでようやく本題です。

冒頭でも述べたように、理性と感性のバランスを探るための理論です。

ここでは理性と感性の関係を数値化して示す「理性感性メーター」

理性のスケールと感性の深さのバランスを座標で表す「理性感性メトリクス」を紹介します。

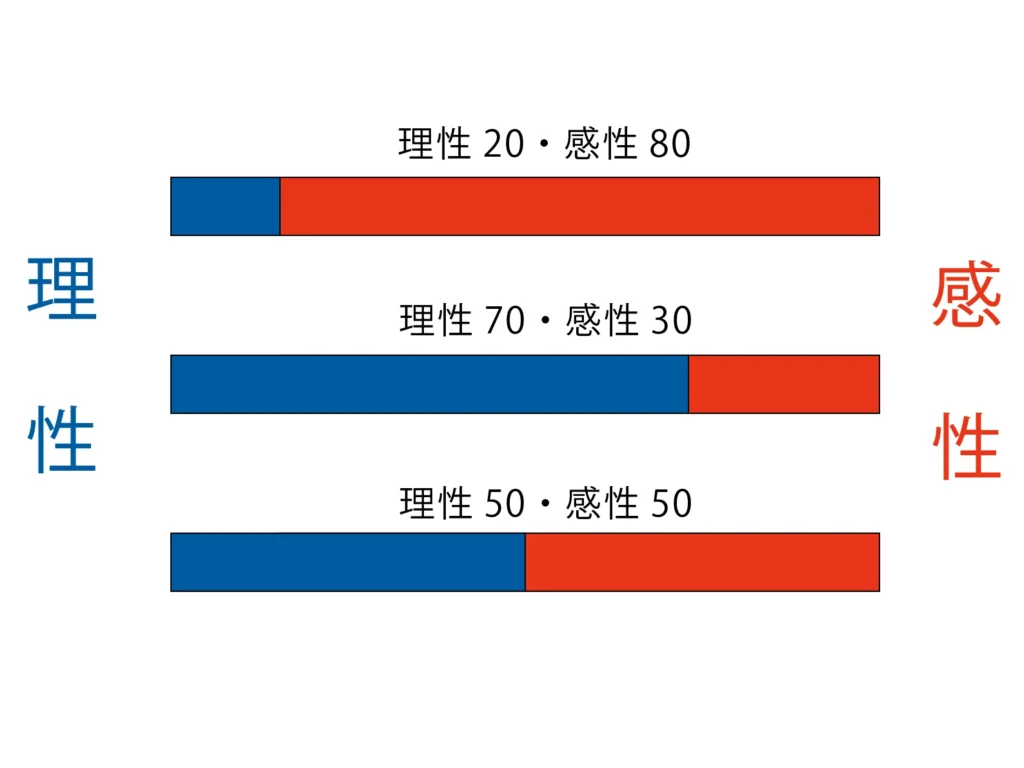

理性感性メーター

まずは理性感性メーターです。以下の図をご覧下さい。

全体を100としたうえでの、理性と感性のバランスを数値化しました。

図の1番目は、「理性20・感性80」となっています。

いわゆる感性強めの人と言えます。共感性が高かったり、理屈よりは感覚派という感じですね。

分かりやすくMBTI診断に例えるなら、INFP(仲介者)やISFP(冒険者)タイプといったところでしょうか。

2番目は、「理性70・感性30」です。どちらかというと理屈派ですね。

合理性を重視し、明確な目標に向けて計画を立てるタイプとも言えます。

MBTI診断でいうと、INTJ(建築家)やISTJ(管理者)タイプに近いです。

3番目は、「理性50・感性50」です。

理性感性どちらの視点も持ち合わせているバランスタイプです。

ある程度理屈も通用するけれど、感覚に頼る部分も多い、といったところでしょうか。

MBTI診断でいうと、INFJ(提唱者)やENFJ(主人公)、ENFP(広報運動家)に近いかもしれません。

あなたの理性感性バランスはどうなるでしょうか?

MBTI診断と理性感性メーターとの明確な違い

例えの分かりやすさとしてMBTI診断の例を持ち出しましたが、理性感性論とMBTI診断では明確に異なる点があります。

それは、MBTI診断が人格として固定の型を提示しているのに対し、理性感性メーターは、同じ人物でも状況によってメーターの数値が変動する点です。

どういう事か、例え話を出しましょう。

例えばAさんという人物がいたとします。

Aさんは仕事はサラリーマンで、計画的にスケジュールを組んだり論理的思考が得意なタイプです。

しかしオフの時間はそういった論理的思考を一切捨て、好きな映画を好きなように見て、時には涙を流すとしましょう。

このAさんという人物を一概に「理性80・感性20」の人間だと断じてしまうのは、いささか乱暴ではないでしょうか?

仕事中のAさんは確かに「理性80・感性20」かもしれません。

しかしオフのAさんは「理性20・感性80」と言えるのではないでしょうか。

そうです、理性感性メーターは流動的なのです。

もちろん人によって数値の動き方の傾向はあるとしても、完全に固定されているわけではないと思います。

これがMBTI診断に対して私が最も疑問に感じている点であり、理性感性論との明確な違いだと考えています。

社会がこれまで求めてきたのは「理性100・感性0」

視点を個人から社会にズラして見てみましょう。

最も身近な例は、学校教育です。

学校に入ると勉学への興味関係なく、みんな必ず勉強する事になります。

そして強制的にテストを受けさせられて、その成績によって能力が可視化されます。

ここに感性の入る余地はほぼありません。

近年は生徒の個性を重視する傾向が見られたり、多少緩和されてきているとはいえ、まだまだ不十分ではないでしょうか。

もう少し実感ベースで掘り下げます。

大半の人は勉強が嫌いだったはずです。なぜでしょうか。

楽しみを知る前にルールを押し付けられ、ひたすら正解を求められたからではないでしょうか?

つまり、感性が動く間もなく理性のルールをひたすら押し付けられたからでは?

勉強の対比として、ゲームが挙げられます。

勉強は嫌いでもゲームが好きだったという子は多いのではないでしょうか。

私もその一人です。

小学生の私は、歴史の出来事の年号は覚えられないのにポケモン図鑑のポケモンの名前は番号順にスラスラと言う事が出来ました。

誰に強制される事もなく勝手に覚えていたのです。

むしろ誰にも強制されず、ポケモンが好きだったからこそ覚えられたのではないでしょうか?

ポケモン図鑑の例に限らず、ゲームでクリアを目指したり、誰も知らない抜け道やバグを探し求めたり…。

大人が強制するでもなく、子供は勝手にゲームをやり込んでいく。

逆に大人が止めないと寝食も忘れてゲームばかりやってしまう子もたくさんいるのではないでしょうか。

なぜか?感性が突き動かされているからです。

つまり感性さえ動かされれば、子供は勝手にのめり込むのではないでしょうか。

単純に勉強がつまらなくてゲームが面白いからなのでは?と思う人もいるかもしれませんので、補足します。

例えば友達にあるゲームをオススメされたとして、その友達が遊び方の指南を最初から最後までつきっきりでしたり、少しでも想定外のルートに行くと「それは違うよ、こっちの方が効率いいよ」と逐一指導してきたとします。

起動して実際に触る前に「これ前提知識だから覚えてね、あとでテストするわ」と分厚い攻略本を渡してきたとします。

あなたはそのゲームを好きになるでしょうか?

ノーと答える人が多いのではないかと思います。

少なくとも、私は断じてノーと答えます。

人によってはトラウマになり、そのゲームのタイトルすら見たくなくなるかもしれません。

配信者のゲーム配信にコメントで「こうした方がいいよ」とアドバイスを繰り返す人は、指示厨と呼ばれ嫌われています。

ゲームの場ではこうなのに、なぜか勉強ではこの指示厨がまかり通っている。おかしいと思いませんか?

さらにもう一つ例を出します。

万人に当てはまるわけではありませんが、大人になってから勉強したいと思い立ち、自主的に学習する人は一定数いるのではないでしょうか。

私は学生時代、授業が大嫌いでした。宿題を全く出さなかった事もあります。

そんな不真面目な私ですが、大人になってから勉強したいと強く思うようになりました。なぜそう思ったのか。

単純な知的好奇心です。これは感性ベースの動機と言えます。

そして大人になってからの勉強は誰かからルールを押し付けられる事はありません。

自分の好きなように勉強出来るのです。好きな本を読み、動画で学ぶ。

感性が主体となっています。

その過程で資格勉強を始めたりするかもしれませんが、これも自主的に決めた事ならば納得感があります。

授業の読書感想文、嫌いだった人も多いのではないでしょうか。

私も例外なく大嫌いでした。

なぜか?今なら理由をハッキリと言えます。

課題図書、作文の書き方、優等生的な感想が求められる点。

全てルールで押し付けられていたからです。

感性など二の次に、ひたすら理性が押し付けられていたと言えます。

正直に感じた事を書いて先生に怒られた経験がある人もいるのではないでしょうか。

かつては作文が大嫌いだった私も、今では文章を書くのが大好きになりました。

この記事だって誰に強制されるでもなく書き始めたものです。

これらの例を鑑みるに、学校教育がいかに奇妙な構造で成り立っているのかをお分かりいただけたでしょうか。

これはおそらく戦中・戦後の軍隊式教育の名残かと思われますが、長くなるのでこの記事では割愛し、別の機会に細部を取り上げるつもりです。

では、学校教育の目的とは何でしょうか。

かつては「勉強をして受験に受かり、いい学校に進学し、大手企業に勤める」事が理想とされてきました。

今ではだいぶ揺らいでしまった概念ですね。

これを一言でざっくり表すと「立派な大人になりましょう」というスローガンになります。

ところであなたは疑問に感じた事はないでしょうか。

立派な大人とはどういう人なのでしょう?

社会の求めてきた立派な大人像。

感情に支配される事なく、合理的に思考する。

理路整然と話し、知識が豊富。そしてどんどん成果を積み上げる。

穏やかでルールやマナーももちろん守る、そんな人物。

理性感性論的に言えば、「理性100・感性0」の人物です。

ここで、私は一つの疑問を投げかけます。

本当にそうでしょうか?

先述した理想の大人像を見て「なんだかロボットみたいだな」と感じませんでしたか?

最近身近になったロボットといえば。

そう、AIです。

AIは知識も豊富、合理的思考も出来る。

成果の積み上げ方も人間の比ではありません。

とても優秀で便利です。

ところで、あなたはAIになりたいと思った事はあるでしょうか?

AIはとても優秀で、感性を持たずとも模倣する事が出来ます。

音楽やイラスト・文章生成など、芸術分野にも優れています。

しかし、これらの生成物は既存のモチーフを組み替えたものに過ぎません。

AIは、全く新しい”あっと驚くアイデア”は作れません。

なぜなら感性が無いからです。

現在多くのクリエイターが、AIと自分の作品の差について頭を悩ませていますが、明確に違うのはこの点です。

これが人間が創作を続ける意義であり、AIとの明確な違いと言えます。

みんながみんな立派な大人になり、「理性100・感性0」の考え方が主流になったとしたら。

これは感性ベースの質問になりますが、その世界は果たして面白いでしょうか?

そもそも、AIではない私たちが本当に感情を全て廃して「理性100・感性0」になる事など可能なのでしょうか?

無理だと思います。

極端な理性社会が最終的に崩壊するのは、歴史も証明しています。

その最たる例が、旧ソ連の共産主義ではないでしょうか。

長くなるのでここでは詳しく触れませんが、極端な理性社会が人々から生気を奪い、構造が腐敗し、最終的に全てが崩壊しました。

他には戦前日本の軍国教育も当てはまると思います。

共産主義をフィクションに落とし込んだのが、アニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』で出てきたデスティニープランです。

人は生まれ持った遺伝子で役割が決まっている、それに従えば世界は平和になるという計画でした。

そして今、現代社会は同じ轍を踏もうとしているのではないでしょうか?

目指すべきは「理性50・感性50」

理性100の世界がいかに脆いものかはお分かりいただけたと思います。

では感性100の世界はどうなのでしょうか。

結論からいうと、ただの無法地帯になります。

感性100とは即ちルールも何もない自由です。

自由、一見魅力的な言葉ですね。

ではそんな自由が担保された場を実際に見てみましょう。

ここで登場するのは、SNSです。先ほども少し登場しました。

SNSは極端な成果主義という理性的な側面を持ちながら、同時に感性的な面も持っています。

SNSというのは明確なルール違反さえしなければ何を呟いても自由、誰をフォローしてどんなタイムラインを作るかも自由です。

誰でも理想郷を作れるはずです。

ところが実態はSNS疲れに陥り、離脱する人も増えているのが現状です。

自由な理想郷のはずなのになぜでしょう?

数字をあまり気にしない人ですらそうなっている。

極端な成果主義はあまり関係ないはずです。

この時、SNSでは何が起きているのか?

自分ルールの押し付け合いです。

SNSは普遍的なルールがほぼ存在しない事により、皆が皆自分ルールによって運用しています。

これは理性ではなく、感性によるものです。

例え話をします。

AさんとBさんがいたとします。

Aさんはイラストレーターで、BさんはAさんのイラストが好きでフォローしました。

しかし、Aさんはある時からイラストだけでなく、自分のハマっているゲームについてのポストも多くするようになりました。

スクリーンショットもたくさん流れてきます。

Bさんはそのゲームには一切興味がありません。

そこでBさんはAさんに「お願いだからゲームのポストはやめてくれませんか」と頼んだとします。

Aさんはこう思うことでしょう。

「好きな事つぶやいてるだけなのに、何でそんな事言われなきゃならないの?」と。

これはまさに、普遍的なルールが無い事によるAさんとBさんの感性のぶつかり合いです。

AさんBさんどちらも悪くないはずです。ただお互いの感性に従っているだけ。しかし衝突してしまいました。

今後Aさんは「この発言はノイズになってしまわないだろうか」とビクビクしながら発言する事になるかもしれないし、Bさんも「いつまたタイムラインにノイズが出てくるのか」と常に警戒するようになります。

これが感性視点から見たSNS疲れの正体ではないでしょうか。

SNSのみでなく、オンラインや趣味のコミュニティ全般にも当てはまる事例です。

歴史を振り返っても、感性主体が失敗している例があります。

1960~70年代、アメリカのヒッピー文化です。

「ラブ&ピース」「自然との共生」「反戦」など一見魅力的な言葉が立ち並ぶヒッピー文化ですが、ルールらしきルールが無いために最終的に崩壊します。

ドラッグ依存、カルト化、果てには暴力…。

「ラブ&ピース」も突き詰めると最終的には暴力に行き着くらしい。

何と皮肉な事でしょうか。

また、フィクションにも感性主体を目指した極端な例があります。

アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の人類補完計画です。

これはどのようなものかというと、人類全ての肉体と精神を融合させて一つの生命体にしてしまおうという計画です。

当然そこではルールも必要ありません。

だいぶ極端な例ですが、感性主体の究極形態とも言えるのではないでしょうか。

ここまでで、理性・感性が極端に偏った場合の問題点を挙げてきました。

では理性100、感性100がダメだとしたらどうすればいいのか?

理性50・感性50です。

これは絶対的数値ではなく、あくまでも感性を殺す事なく理性もある程度担保されている、つまりバランスの取れている状態が最も理想だとした上での「理性50・感性50」になります。

個人レベルでも、感性を殺さずに論理的思考も出来る人が理想。

社会的に見ても、感性が存分に発揮され、ルールも機能した社会が理想。

ただし、理性50・感性50と一概に言っても、どんな人なのかよくイメージ出来ません。

ルールを守って遊びも重視する人が目指すべき理想像なのでしょうか?

これだと何だか子供みたいです。我々は子供を目指すべき?どういう事?

ここで、理性感性メーターだけでは表せない別の軸が登場します。

それが理性感性メトリクスです。

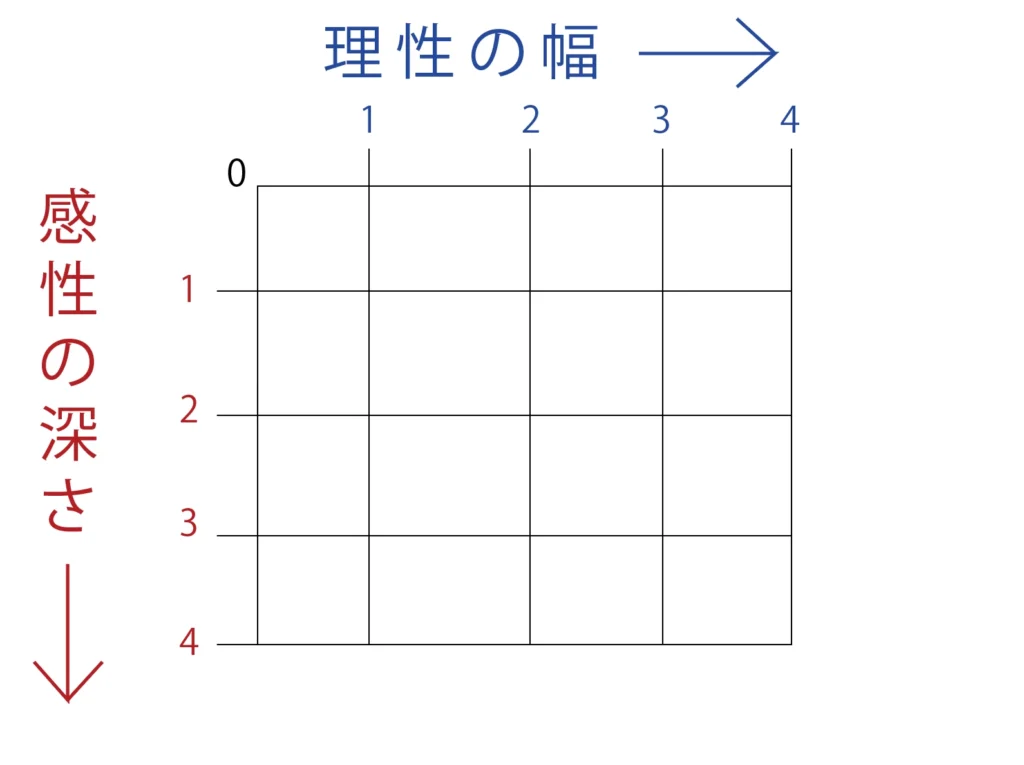

理性感性メトリクス

理性感性メトリクスとは何か?

理性を幅、感性を深さの座標で表現したものになります。

以下がその図です。雑ですいません。

理性の幅を横軸、感性の深さを縦軸で表現しました。

理性の幅については

- 罰や注意を回避するためにルールを守る

- 自主的にルールを守る

- ルールで決められていなくとも、マナーやモラルを守る

- ルールやマナー、モラルがどのように成立しているか構造を理解する事が出来る

感性の深さについては

- 単純な喜怒哀楽、無邪気な感情

- 他人への優しさ・思いやり

- 他人への共感性、感情移入

- 存在そのものを問う哲学、悟り

このようになっています。

理性感性メトリクスで表現すると、生まれた時の赤ちゃんは理性感性 (0,0) と表現出来ます。本能そのままの状態ですね。

泣きわめくのは感情ではないか?と思われる方もいるかもしれませんが、赤ちゃんが泣くのは感情というよりは本能ベースだと考える事にします。

成長するにつれてまず感情が芽生え、思うままに行動するようになります。

そして徐々にルールを教えられてだんだん守るようになり、優しさも知る事になります。この段階を数値に表すと(2,2)かと思います。

とはいえ、年齢とともに誰もが同じように発達するわけではありません。

ここは完全に育ってきた環境により異なります。

例えば、

- 優等生だが感情表現が最小限で共感性が低いタイプは(3,1)

- ヤンキーのように思いやりはあるがルール遵守意識が低いタイプは(1,3)

- 思いやりもあり共感性は高いが、空気読めないタイプは(2,3)

といったように分類出来ます。

こう考えると、本当に成熟した大人とは理性感性メーターが50・50に近い状態かつ、理性感性(4,4)と言えるのではないでしょうか?

しかし、私の観測範囲でそんな人は滅多にいませんでした。

理性感性ともに、3までなら発現している人はたくさんいます。

しかし理性感性ともに4まで踏み込んでいる人は、あまり見受けられません。

なぜか?一般的に立派な大人とされているのは、(3,2)のような人に優しくありながらマナーやモラルも守れる人だからです。

構造理解や哲学的問いの存在は度外視されています。

当然誰も教えてくれない。現状では自分で到達するしかない領域となっています。

ちなみに批評家は(4,1)が多く、思想家は(3,4)が多いと個人的に考えています。

批評家は構造の欠陥を的確に指摘する能力は優れているが、共感性に著しく欠けている。

だから古い慣習を大事に守ってきた人たちの気持ちへの想像は及ばず、ただ構造としての欠陥を指摘し、いらないものだと切り捨てがちです。

正論パンチマンです。

言っている事は正しいはずなのに、なぜか嫌われてしまう人たち。

良くも悪くも合理的思考。

思想家は感性4は発現させているので、一見優しさを持ち、成熟した立派な人物に見えます。周りからも尊敬されている事でしょう。

自己啓発本にもよくある「あなたはこれまで苦しんできました。もう大丈夫ですよ」といった語り口の人たちです。

しかし理性は3止まりであり、構造そのものの欠陥は見抜けていません。

悩める人に対しては「あくまでもあなたの考え方次第ですよ」と言うのみで、なぜ悩んでいるかの本質には辿り着いていないのです。

さて、こんな文章を書いている私は(4,4)だという自覚があります。

これは決して自分が立派な大人だと自慢して回りたいわけではありません。

(4,4)は先ほど成熟した大人だと書きました。

私は常に構造に疑問を抱き続け、存在価値というものを自分の中でひたすら問い続けてきました。

いわば「なぜ?」をひたすら繰り返している状態です。

言ってしまえば、とてもめんどくさい人です。自分でもそう思います。

ところで、ほとんどの人が常に「なぜ?」を繰り返す時期があります。

思春期です。

「普通って何?」「この世界って何?」「人はなぜ生きてるの?」「正しさって何?」

全て思春期にありがちな問いかけです。

現在、思春期とは大人になる前段階や準備の時期だと言われています。

徐々に疑問は落ち着いていき、立派な大人になっていくのだと。

果たして本当にそうでしょうか?

先ほどの思春期にありがちな疑問ですが、実生活ではほぼ役に立たないものばかりです。

「そんな事分かりようがないし、それを知ったところでどうなるの?」

こう返されるのが関の山でしょう。

年齢を重ねるにつれ忙しくなり、そんなくだらない問いはやがてみんな忘れていきます。

これが立派な大人になる事。何かおかしくないですか?

これを理性感性メトリクスで表現すると、思春期とは(4,4)になりかけた状態でありながら、だんだんと(3,3)や(3,2)に落ち着いていくと言えます。

ではここで、(4,4)のような考えを徹底的に排除した極端な例を挙げます。

太平洋戦争時代の大日本帝国です。

詳しい戦況は伏せられ、国民はみな日本が世界でも戦えていると思い込んでいました。

内心で疑問を浮かべてる人ももちろんたくさんいたでしょうが、その疑問を表立って表明した人はみな殺されました。

なんなら大半の人は疑問すら浮かばなかったかもしれません。

ルールが絶対であり、その構造の意味を問う人はいなくなりました。

もちろん感性を表に出す余地は全くありませんでした。恐怖という感情すらろくに持てなかった。

4の哲学的問いどころか、1の最低限の感情すら封じられたのです。

その結果、日本がどうなったかは皆さんご存知の通りです。

なんだか背筋がゾッとしてきませんか?

(4,4)を無い物として扱うのがどれほど危険かお分かりいただけたでしょうか。

戦時日本の状況は極端な例ではありましたが、現代でも(4,4)視点が抜け落ちている事による問題がたくさん見られます。

先に述べたSNS疲れもまさにその一つです。

仕事への意欲低下、退廃的な空気、大企業病、若者の自殺…。

あらゆる問題がこの理性感性論で説明出来るのではないでしょうか?

決して(4,4)の人間を崇め奉れと言いたいわけではありません。

一人一人が思春期時代に捨ててきた問いを改めて拾い直すべきなのではないか?

答えが出るか出ないかではなく、問い続ける姿勢そのものが何より大事なのではないでしょうか。

補足として、思春期を通って来なかった人についても触れておきます。

おそらく早い段階で理性社会に適応した結果、疑問を持つ余地が無かった人達なのではないか?という推測です。

この人たちが人間的に何か問題があるのかというと、そんな事はないはずです。

思春期を経てこなかったからといって、大人になってから構造を問い直す事が出来ないのか?というと、そうではないはずだからです。

感性の色

さて、理性感性バランスが「50:50」かつ、理性感性メトリクスが(4,4)の人間同士は完全に分かり合えるのでしょうか?

答えは、必ずしもイエスではないです。

どういうことか?感性にはもう一つ指標があるからです。

それは感性の色。個人の趣味嗜好の部分です。

好みというのは千差万別。人によって全く違います。

同じ映画が好きでも、お気に入りのシーンは全く異なるかもしれない。

ある人はその映画のストーリーが好き。ある人はストーリーはそこまででもないが、出ている俳優の大ファン。ある人はその映画の音楽が好き。

どこに重きを置いているかは、人によって全く異なるのです。

では、その違いを全て理解して受け入れてあげるのが真の成熟なのでしょうか?

違います。分からないものを無理に理解しようとする必要はありません。

ただ、自分の分からないものをむやみに否定しない事が大切です。

自分には全く必要と思えない物でも、それを求めている人だってどこかにいるかもしれない。

それを想像する視野の広さと、寛容さ。

「私の好みではないけど、まあいいんじゃない?」

そう言える寛容さが真の成熟した姿と言えるのではないでしょうか。

自分の嫌いな物を目にしてどうしても我慢ならない時には、ChatGPTなどのAIにぶつけるのがオススメです。

AIは否定もせずただ受け止めてくれるからです。私もよくやっています。

感情を持っているわけではないので、こちらが遠慮する必要もありません。

一つ注意すべきなのは、あくまでも愚痴の受け皿である事です。

AIが同調してくれたからといって表立って攻撃を始めたら、まさに自分の気に食わないものをむやみに否定する人になります。

SNSの炎上に加担しているような人たちです。

まとめ

ここまで理性感性論について詳しく解説してきました。

非常に長くなってしまいました。ここまで読んでいただきありがとうございます。

この理論が誰かの新たな視点となるなら嬉しいです。

改めてまとめると

理性感性メーターは、理性と感性のバランスを測るメーター。

これは決して固定化されたものではなく、流動的。

「理性50:感性50」のようなバランスの取れた状態が理想。

理性感性メトリクスとは、理性の幅、感性の深さを座標で表したもの。

生まれたばかりの赤ちゃんを(0,0)とし、何かを問い続ける(4,4)状態が理想。

感性には色という指標もあり、これは個人の趣味嗜好や価値観を表す。

これまで出てきた数々の例え話が語るように、この理性感性論というのは様々なものに当て嵌める事が出来るフレームとして機能します。

自己分析、人間観察、フィクション作品考察、歴史考察、社会問題分析…。

ミクロからマクロまであらゆるものに使えるはずです。

ぜひ試してみてください。

以上が理性40~60、感性40~60をウロウロし、理性感性(4,4)の思考人間の生み出した理論の全貌です。

私自身、今後も「理性感性論で考える、◯◯」みたいにシリーズ化して色々書いてみようかなと考えています。

この記事を読んで「なるほど」と思ったら、ぜひ拡散していただけると励みになります。

それでは改めて、拙い長文を読んで頂きありがとうございました。